前後どちらにも進めるように設計されています。

前進することが基本の自動車とは若干違うところです。

では、その電車はどちらが「前」と「後」なんでしょうか。

自動車では、どちらが前でどちらが後ろかなんていうのは明らかですが、

両方に運転台を持ったりする鉄道車両なんかは難しいところです。

それに、いろんな機器やドアなどの場所を表すのに、

明確な基準がないと「どこ」と言えません。

進行方向で決めると、向きが変わるたびにその部位の番号も変わってしまいます。

ということで、その部位は基準によって明確に定められています。

その新幹線編。

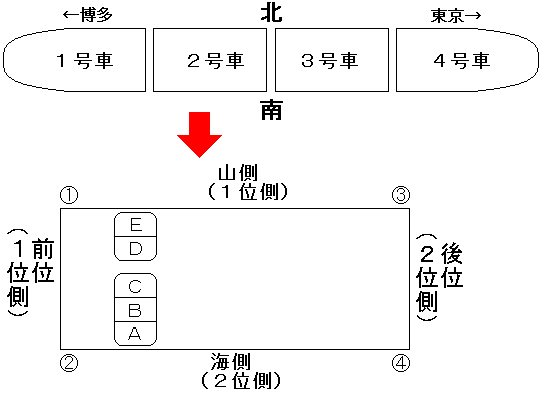

まずは、下の図をご覧ください。

東海道・山陽新幹線の場合、このように部位が定められています。

編成を線路上(どこでもいいんだけど適当に静岡付近)に置いた時に、博多方を「前」、東京方を「後」としています。

つまり、新幹線は博多に行くときは「前進」で、東京に行くときは「後進」しているわけです。

この博多方を「1号車」として、順次「2号車」「3号車」としています。

そして、その時の北側を「山側」、南側を「海側」として表しています。

東海道山陽路を基準とした時、北側は日本の背骨を構成する山が連なり、

南側は太平洋が広がっていますね。

そうしたことから、海側、山側としています。

博多方が「前」ですので、車両1両単位で表す時も、こちらが「前」になります。

「前」を「1位側」、「後」を「2位側」と呼んでいます。

そして、同じく「山側」が「1位側」で、「海側」が「2位側」です。

一見被っているようですが、使っていると案外被る事はないのです。

これを基準として、車両の前位山側を「No.1」、前位海側を「No.2」、

後位山側を「No.3」、後位海側を「No.4」としています。

ドアなども、「No.1のドア」と言ったりします。

これで車両の機器や場所などを表すことが出来るのです。

ちなみに、座席は海側から山側へ向かって「ABCDE」と並んでいます。

これは逆なんだよなぁ。

さらに言うと、

九州に上陸した時には、海と山が逆になるんです。

在来線ではよくある話なんですけどね…。